我院生物所、生态所合作在土壤微生物群落构建机制和生态系统功能研究中取得系列重要进展

我院生物技术研究所生物安全评价研究团队与生态环境保护所环境监测研究团队合作研究,揭示了上海地区人为措施干扰条件下土壤微生物多样性维持机制,该成果为进一步研究微生物群落组装和功能多样性在驱动人工生态系统养分循环中的作用奠定了重要的理论基础;同时,合作团队解析了稻渔复合种养生态模式中的微生物调控生态系统养分循环的作用机制,对于阐明稻渔复合种养生态模式在资源节约和农业可持续发展中的应用具有重要意义。

一. 随机过程驱动可持续集约型农业土壤细菌和真菌群落构建

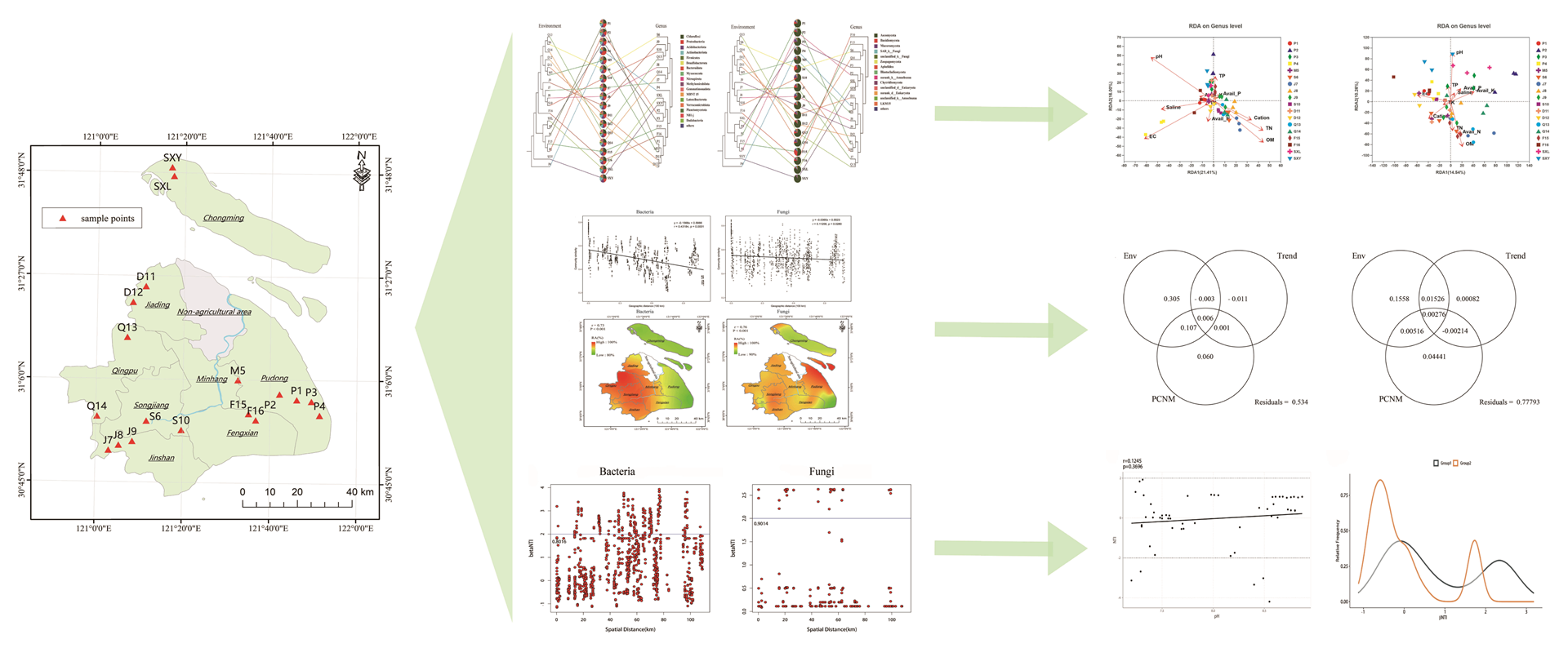

上海市地处长江下游三角洲冲积平原,郊区耕地面积33.32万hm2,农业生产方式在上海各个郊区存在地区差异,但是目前人为措施干扰条件下土壤理化性质以及微生物多样性和群落构建驱动机制还不清楚。本文选取上海郊区多地54个土壤样本为研究对象,探讨多种农业生产方式对土壤理化性质的影响,通过高通量测序技术,分析确定过程和随机过程的相对重要性及其对细菌和真菌群落结构的影响机制,阐释上海郊区土壤微生物群落的构建机制,以期为生物多样性保护和土壤管理措施的制定提供依据,并为在不同尺度下研究生态系统演替和阐明微生物群落的构建机制提供理论基础。

相关研究结果发表在环境科学主流期刊Science of the Total Environment(环境科学与生态学2区,IF 7.963):“Stochastic processes drive bacterial and fungal community assembly in sustainable intensive agricultural soils of Shanghai, China”(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721010883)。生态所李双喜副研究员为文章第一作者,生物所李鹏研究员和生态所吕卫光研究员为文章通讯作者,该研究得到了上海市农委专项、上海市科委和上海市农科院卓越团队项目的资助。

二. 长期稻渔复合种养模式改善土壤健康和增加微生物群落稳定性

稻渔复合种养是生态循环农业经济发展的倡导模式,其植物与水生动物的正相互作用及资源的互补利用机制已被揭示,但是土壤微生物如何与植物、水生动物互作以影响生态系统的养分循环进而影响作物产量我们知之甚少。

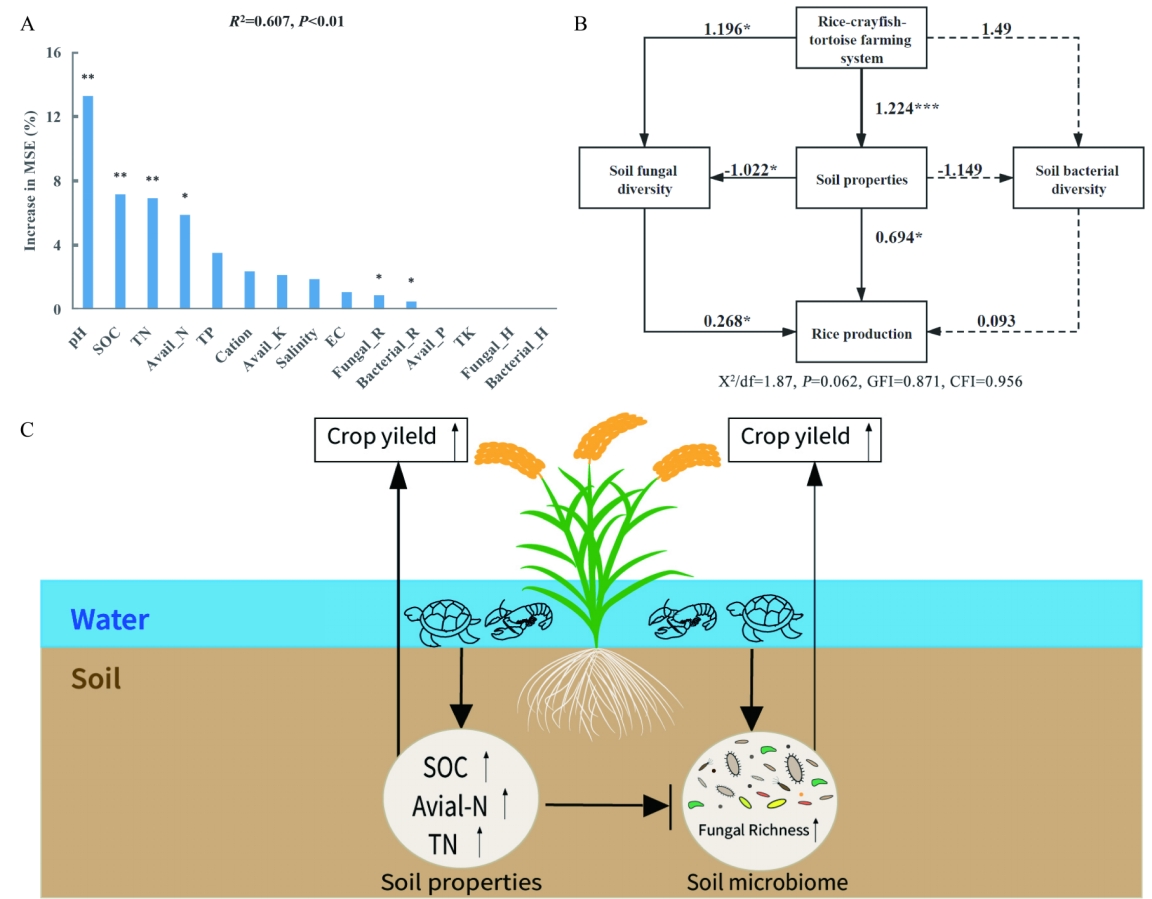

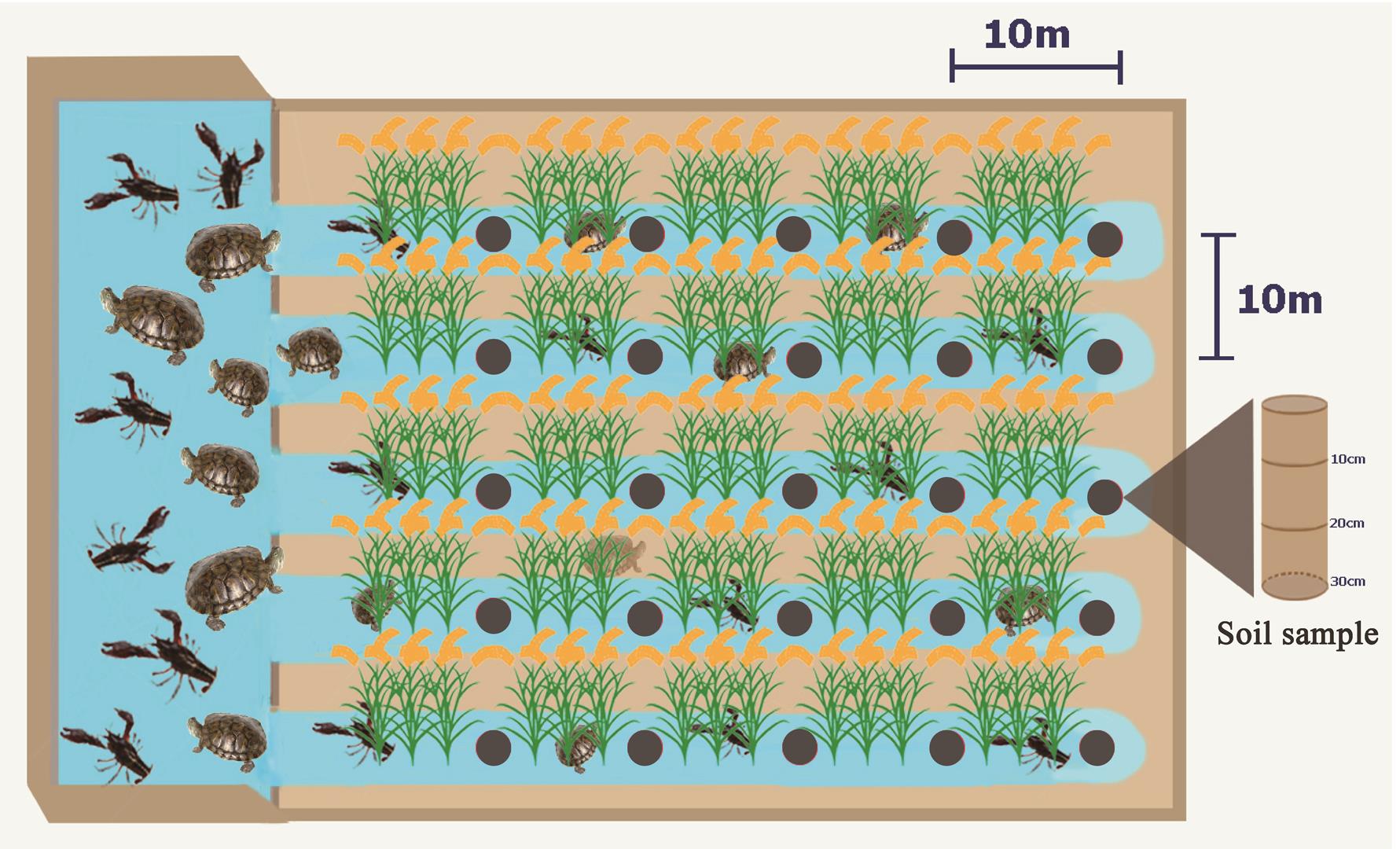

本合作团队在上海崇明地区分别进行了7年和12年的水稻-小龙虾-乌龟(RCT)综合种养模式试验。研究结果表明,RCT种养模式增加了土壤有机碳(SOC)、全氮(TN)和有效氮含量,并且对不同土层土壤理化性质产生积极影响。RCT模式导致土壤中真菌与细菌的丰度比(F:B)高于水稻单作模式(RM),改善了农业生态系统的代谢效率和可持续性。RCT农业模式促进了土壤健康,增加了土壤肥力,提高了微生物群落稳定性,并通过改善土壤性质或真菌多样性影响作物产量。

相关研究结果发表在土壤科学权威期刊Geoderma(农林科学1区,IF 6.114):“Long-term rice-crayfish-turtle co-culture maintains high crop yields by improving soil health and increasing soil microbial community stability”(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706122000520)。生物所李鹏研究员和武国干副研究员为文章第一作者,生态所李双喜副研究员为文章通讯作者。该研究得到上海市农委、上海市科委和上海市农科院卓越团队项目的资助。

用户登录