上海市农业生物基因中心罗利军团队提出水稻“蓝色革命”理念

7月29日,上海市农业生物基因中心科研团队总结了20年来在节水抗旱稻理论与应用研究中的发现,在植物学国际权威期刊Molecular Plant上发表了观点文章“Blue Revolution for Food Security under Carbon Neutrality: A Case from the Water-saving and Drought-resistance Rice”,向全世界提出水稻“蓝色”革命观点,即通过创新培育节水抗旱稻,实现旱种旱管的稻作生产模式,使水稻生产摆脱对水的过度依赖,大幅减少稻田温室气体排放,促进水稻生产向“资源节约、环境友好”的绿色可持续生产方式转型。

保障粮食安全与实现碳中和是目前全球关注的热点。我国农业温室气体排放量占总排放量的14%,因此农业减排是农业可持续发展亟待解决的问题。就水稻而言,单位面积内排放的温室气体是小麦、玉米等旱作粮食作物的4倍以上。我国的水稻生产已形成“高产-大水大肥-高碳排放”的恶性循环。稻田排放的主要温室气体甲烷,贡献了全球10-12%的甲烷排放量,提供了2.4%的“加强全球变暖效应”(enhanced global warming effect)。6月30日,农业农村部与国家发改委发布了《农业农村减排固碳实施方案》,明确提出实施稻田甲烷减排行动。稻田甲烷主要由甲烷菌在淹水厌氧环境下分解有机质产生。因此,减少稻田碳排放最有效的方式,就是改变水稻淹水种植的模式,实现旱作生产。

水稻是高耗水(占总用水量的50%)作物。早在20多年前,上海市农业生物基因中心首席科学家罗利军研究员就意识到,作为全球13个贫水国之一,中国的水养不起中国的稻,必须解决“稻-水”矛盾。围绕这一科学问题,他带领科研团队聚焦陆稻节水抗旱特性,结合水稻优质高产特性,通过杂交育种创新培育了节水抗旱稻,解决了产量、品质与抗旱性难以兼具的难题。

节水抗旱稻的研发从栽培稻抗旱种质资源的收集、评价开始。通过开发抗旱评价技术与建设表型平台,基因中心团队发现陆稻偏好避旱性,水稻则也能发展出较好的耐旱性,并初步解析了其遗传基础。在节水抗旱稻研发中,他们也有意识地将两者结合起来,培育出具有较高旱作适应性的杂交型节水抗旱稻品种:“旱优73”。基于收集的种质资源,该团队还在抗旱性进化研究中发现陆稻的演化受到产量与抗旱性的双向选择,解释了多世代高强度抗旱与高产交替选择培育节水抗旱稻的育种技术理论。抗旱性是复杂数量性状,多年来,单一抗旱基因的导入一直未能解决实际生产中的抗旱性改良问题。但是,重测序分析揭示节水抗旱稻品种中含有大量陆稻基因组组分,表明节水抗旱稻育种过程中的抗旱性筛选可以将抗旱相关基因批量系统地导入到水稻中,使水稻抗旱性得以改良,恢复旱作适应性。节水抗旱稻的培育及在生产上的成功应用为复杂性状的改良提供了借鉴。

节水抗旱稻因具有良好的抗旱性实现了旱作生产,产量可达600公斤/亩。在保障粮食安全的同时,因旱作改变了稻田生态环境,大幅降低了稻田温室气体的排放。2019-2020年,基因中心联合上海市农业科学院生态所低碳团队在安徽7个县进行了稻田温室气体排放监测,节水抗旱稻旱种旱管的碳排放相较水田减少90%以上,与玉米等旱作作物持平。目前,节水抗旱稻年种植面积已超过300万亩,其中“旱优73”(>200万亩)已经成为长三角种植面积最大的杂交稻品种。节水抗旱稻已经在我国超过2/3的省市及20多个“一带一路”国家有了商业推广或示范种植。研究团队力争在“十四五”实现节水抗旱稻年种植面积1000万亩。该目标的实现意味着每年减少稻田甲烷排放15.6万吨,折合二氧化碳当量约440万吨。如果能将这部分减少的稻田碳排放纳入国际碳交易市场,可使农民额外增收4400万美元。

60年前的“绿色革命”致力于提高作物产量,解决了粮食安全问题;近20年来,逐步兴起的“蓝色”革命则致力与解决农业生产与环境,特别是农业生产与水资源间的矛盾。节水抗旱稻推动了我国水稻生产的“蓝色”革命,从种质创新的角度,培育出“资源节约、环境友好”的栽培稻新类型,使水稻生产摆脱了对水的过度依赖,实现旱作生产,大幅减少了稻田温室气体排放,是一次在农业“碳中和”目标下保障粮食产量的成功尝试,率先在实际生产中开拓出一条既能保障我国粮食安全,又能实现水稻生产“碳中和”的“两全法”,有利于促进农业减排和水稻生产绿色转型,对粮食安全、水资源安全和生态安全具有重大意义。

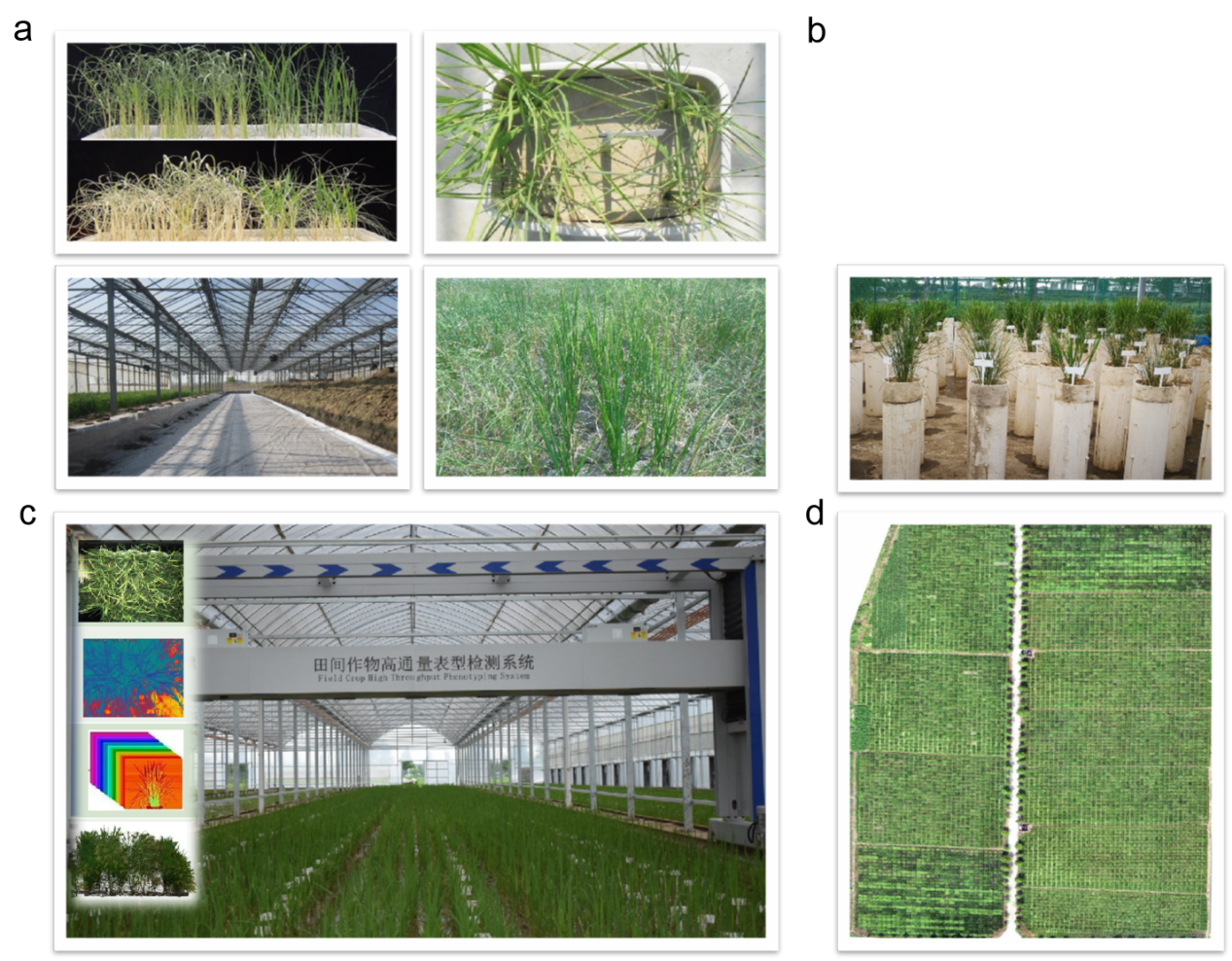

图1 抗旱性表型鉴定

A 耐旱性鉴定方法 B 避旱性鉴定方法 C 抗旱表型组平台D 无人机技术

图2 节水抗旱稻的选育与田间表现

A 节水抗旱稻选育过程,水稻、陆稻杂交-旱地选抗旱性-水田选产量(连续多代交替选择)B 节水抗旱稻在国内 C 节水抗旱稻在世界

用户登录