有益生物利用与有害生物防控创新团队在生物多样性利用与控害领域取得新进展

近日,有益生物利用与有害生物防控创新团队发表的研究型论文“A parasitic wasp-releasing engineering to promote ecosystem services in paddy systems”在国际生态农业类一区Top期刊Agriculture, Ecosystems and Environment(IF:6.6)上正式在线发表。

利用生物多样性控制病虫害,已被公认为是一种安全洁净无污染的生态环保措施。目前,作物系统间套作其他植物、养殖水产动物等生物多样性控害的理论与技术已被广泛关注,且在实践中取得了良好的生态经济效益。然而,通过在作物系统人为增加天敌昆虫多样性来实现病虫持续控制的理论与实践的双向研究,相对滞后。团队聚焦水稻和天敌昆虫赤眼蜂,试图探明在该作物系统人工增加昆虫多样性对害虫的控制效果,以及对作物产量、农药用量和天敌的影响。

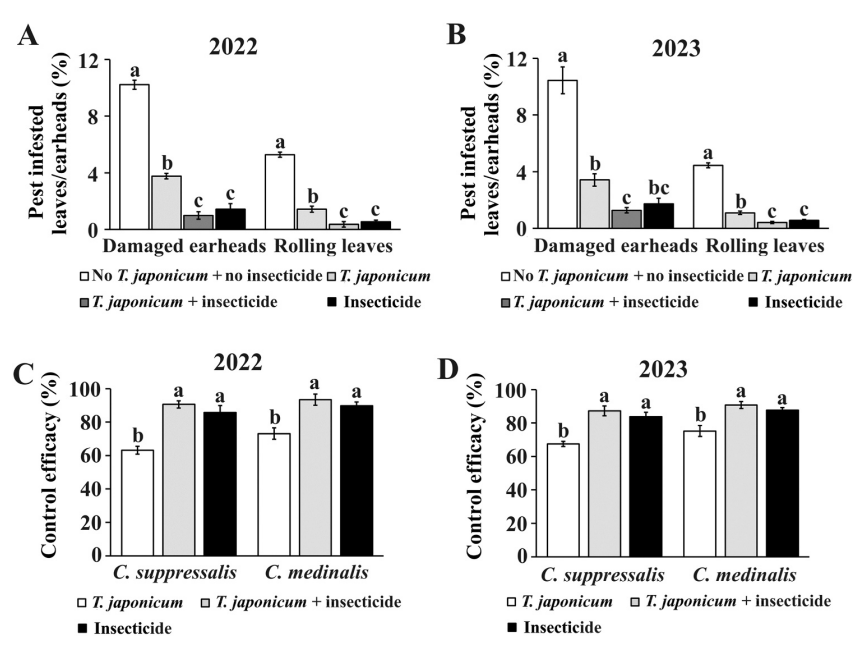

为验证提出的科学问题,团队首先设计寄生蜂释放密度、释放频次、释放高度等多因子组合试验,通过1年的小区随机组合试验,优化出了对寄生蜂控害效果最佳的寄生蜂释放技术参数;紧接着,团队对最佳的寄生蜂释放技术参数开展了生态工程示范,2年示范结果表明:人为增加天敌昆虫多样性减少化学杀虫剂用量60%、增加作物产量2.5%、增加经济效益4.5%;杀虫剂的减量,带来了捕食性天敌、寄生性天敌数量分别增加65.8%、26.4%。

团队研究表明,在单作系统,通过人工释放寄生蜂、增加天敌昆虫多样性,与传统间套作、稻渔共生系统一样,同样达到“控害、减药、增产、保益(虫)”等生态系统服务功能。尽管目前寄生蜂释放控害技术,已有文献报道并在生产中被普遍应用,但本文首次尝试联合使用“小区效果模拟测试与生态工程示范”的思路,对其他病虫害绿色防控技术的研究,具有一定的借鉴意义。

本文第一作者为上海市农业科学院张浩副研究员,通讯作者为季香云研究员和万年峰研究员,上海市农业科学院为本文第一完成单位。英国生态与水文中心的Ben A. Woodcock博士,上海市农业科学院的尤春梅博士、王金彦博士、陈义娟博士为本文的共同作者。研究获得了上海市农委科技兴农(技术培育)项目、院卓越团队计划的支持。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880924002445

图1 稻螟赤眼蜂的室内生产和田间应用

图2 赤眼蜂释放示范工程提升了生态系统服务功能

用户登录