生态所水环境治理团队在人工湿地耐盐脱氮方面取得新进展

近期,我院生态环境保护研究所水环境治理团队围绕人工湿地耐盐脱氮及其机制方面取得新进展,相关研究发表在Bioresource Technology (TOP1区,IF2023=9.7)。

干旱半干旱地区盐碱地农田灌溉、近海水产养殖等排放的废水中除含有不同浓度的盐分外,还含有大量氮磷等污染物。这些含盐废水排入周边水体,导致水生生物死亡、破坏受纳水体的生态平衡,氮素等引发有害赤潮及蓝藻藻华等环境问题,严重危及环境安全及公众健康。人工湿地作为一种生态化的废水处理技术,具有脱氮效率高、运行成本低、景观效果好等优势,尤其适用于处理非点源含盐废水,然而盐分对于植物和微生物的抑制降低人工湿地脱氮效率,限制了人工湿地的广泛应用。

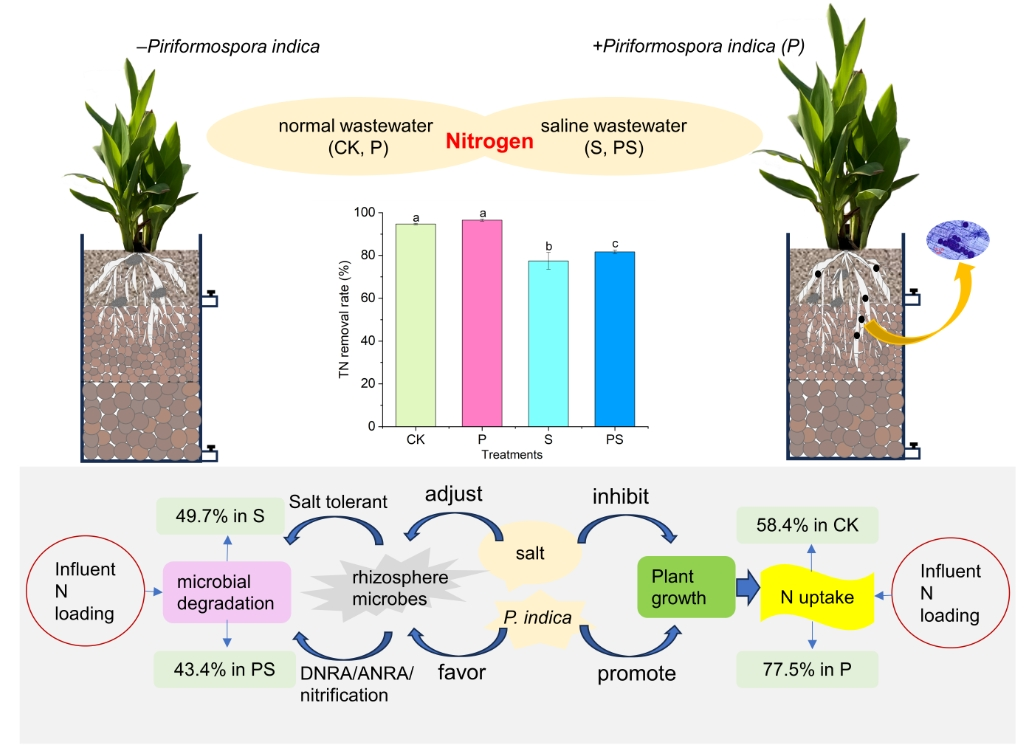

盐度和真菌接种影响人工湿地脱氮效果与机理

研究团队借鉴益生微生物与植物形成共生体强化植物修复效果的原理,选择宿主广泛并可人工培养的根内生真菌印度梨形孢(Piriformospora indica)接种湿地植物美人蕉,利用真菌在根内定殖后促进植物生长、提高植物耐盐胁迫的特性,构建人工湿地处理无盐及含盐废水。结果表明:印度梨形孢可成功在美人蕉根部定殖并发挥促生作用;在处理无盐和含盐废水时,印度梨形孢定殖均可显著提高人工湿地的脱氮效率。利用物料平衡和宏基因组技术对湿地脱氮途径及微生物学机制的分析表明,盐度主要是抑制植物生长吸收脱氮而非微生物降解导致人工湿地脱氮效率的下降,植物根际耐盐硝化反硝化等微生物在脱氮过程中起着重要作用;印度梨形孢定殖促进植物生长提高吸收脱氮量的同时也通过调控根际微生物的同化/异化硝酸盐还原为铵及硝化过程影响湿地脱氮效率。

我院生态环境保护研究所崔娜欣副研究员为论文第一作者,邹国燕研究员为论文通讯作者,该研究获得国家重点研发计划、上海市科委国内合作项目及生态所揭榜挂帅项目等资助。

用户登录