我院低碳农业团队在稻田碳排放长期观测研究上取得系列研究进展

基于上海市农业科学院的低碳农业长期实验基地十年监测数据,生态所低碳农业团队在稻田碳排放动态与减排潜力研究上取得重要进展,研究成果在农业环境领域一区TOP期刊杂志Agriculture,Ecosystems and Environment(IF:6.0)上发表了系列论文。

实现“碳达峰、碳中和”目标是我国的重大战略决策,也是我国推动经济社会高质量发展的内在要求。农业领域实施减排固碳,对于实现双碳目标既是重要举措,也是潜力所在。“稻田甲烷减排行动”被列为农业农村部和国家发改委联合颁布的《农业农村减排固碳实施方案》(农科教发[2022]2号)重大行动之一,对于我国农业绿色低碳转型至关重要。

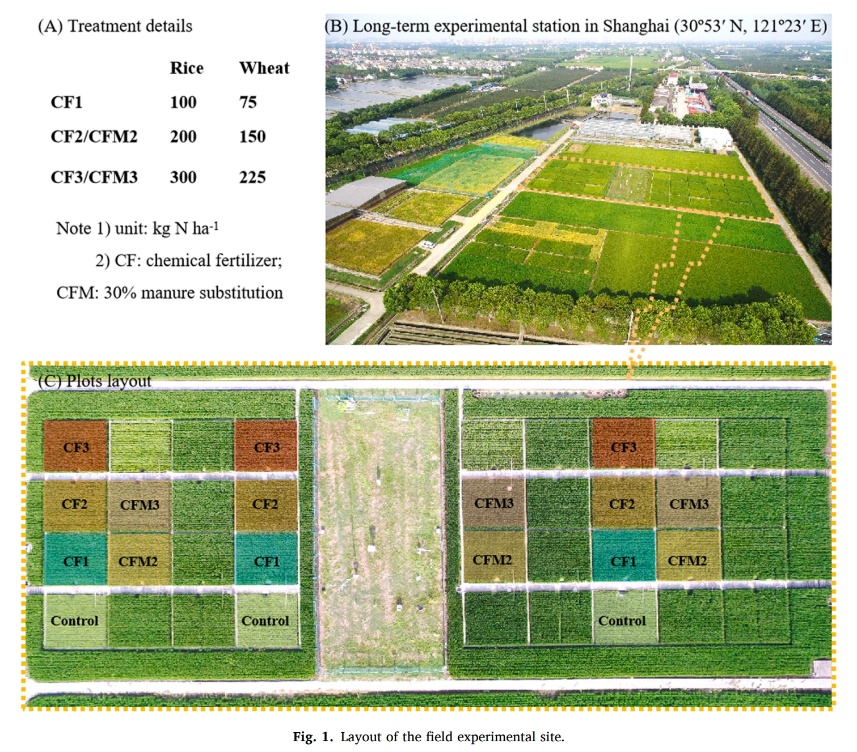

稻作系统是长三角地区最重要的作物生产体系。为构建稻作系统低碳生产技术体系,探索稻作系统低碳转型路径,我院于2012年建立了低碳农业长期实验基地,开展不同施氮水平、肥料种类、轮作制度、耕作模式对稻作系统的作物产量、农田碳排放和碳汇潜力影响的研究,迄今已连续观测十余年。通过对长期观测结果的汇总、分析与凝练,研究取得了阶段性进展,并发表了系列论文。

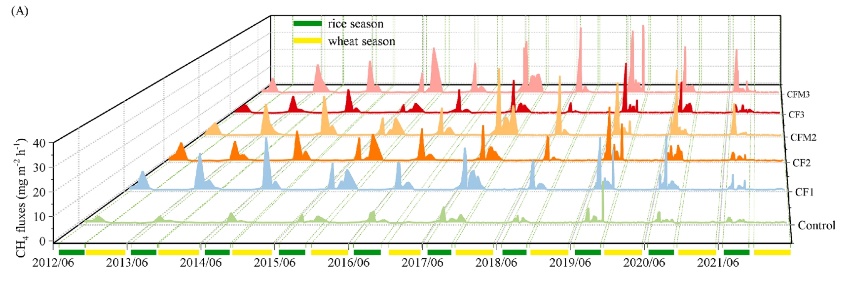

论文一:Optimizing fertilizer management mitigated net greenhouse gas emissions in a paddy rice-upland wheat rotation system: A ten-year in situ observation of the Yangtze River Delta, China. Agriculture, Ecosystems and Environment,356,108640,2023

优化氮肥种类和用量是保障粮食安全和减少环境影响的有效方法。基于十年研究结果表明,年际间不同施肥处理下的作物产量和温室气体排放量变化趋势较为稳定,合理的氮肥施用量(稻季300kgN/ha降为200kgN/ha;麦季225kgN/ha降为150kgN/ha)不仅有利于稻-麦系统维持作物产量,而且可降低20.8-38.7%的温室气体排放当量。部分有机肥替代会增加甲烷排放,但减少了氧化亚氮排放,氧化亚氮排放量的降低可抵消甲烷的增排。因此,制定合理施氮量的同时进行部分有机肥替代,可以在保证稻麦产量的前提下,有效减少稻-麦轮作系统的温室气体排放。

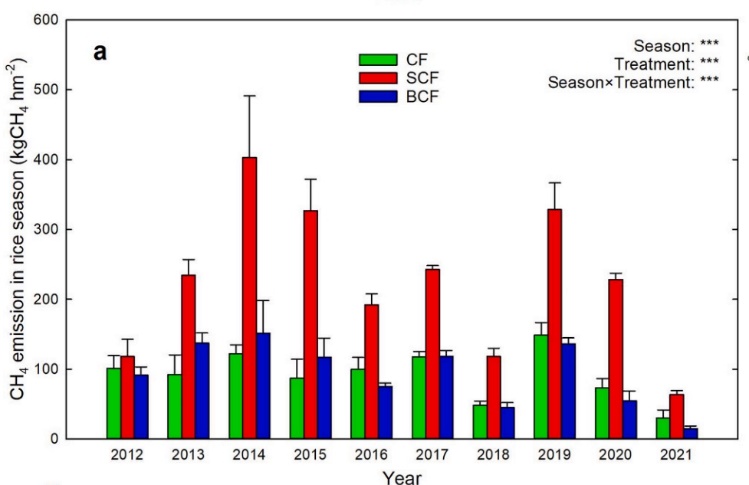

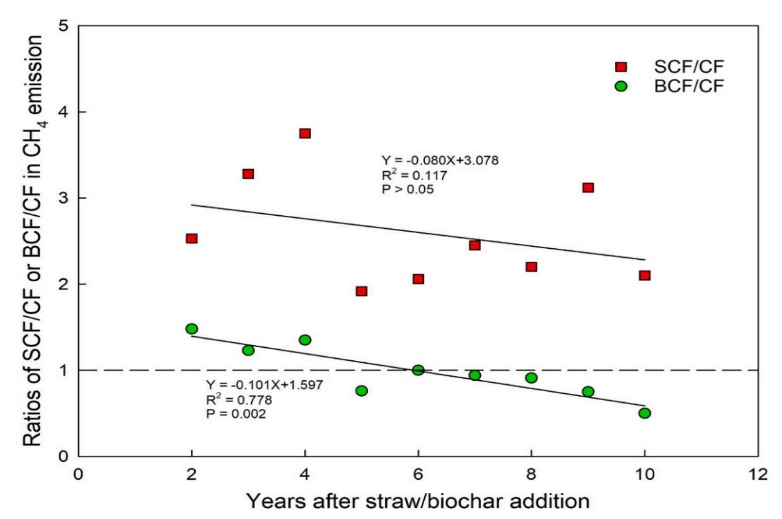

论文二:Long term comparison of GHG emissions and crop yields in response to direct straw or biochar incorporation in rice-wheat rotation systems: A 10-year field observation. Agriculture, Ecosystems & Environment, 374,109188, 2024

稻作系统的作物秸秆如何处理直接关系到稻田碳排放强度。目前秸秆直接还田是处理农作物秸秆的普遍方式。秸秆炭化成为生物炭还田则是一种处理秸秆和改良土壤的新技术。基于十年研究结果表明,秸秆直接还田(SCF)和生物炭还田(BCF)对于稻-麦系统的作物产量没有影响,但秸秆直接还田导致稻田甲烷排放量大,而炭化成生物炭还田可大幅降低甲烷达58%。另外,秸秆直接还田或生物炭还田与秸秆离田处理的甲烷排放量比值随实验年限的延长不断下降,其中生物炭还田的甲烷排放量在持续还田五年后低于秸秆离田处理。因此,将目前普遍的秸秆直接还田转换为生物炭还田将是在保障作物产量前提下减少温室气体排放的有效措施。

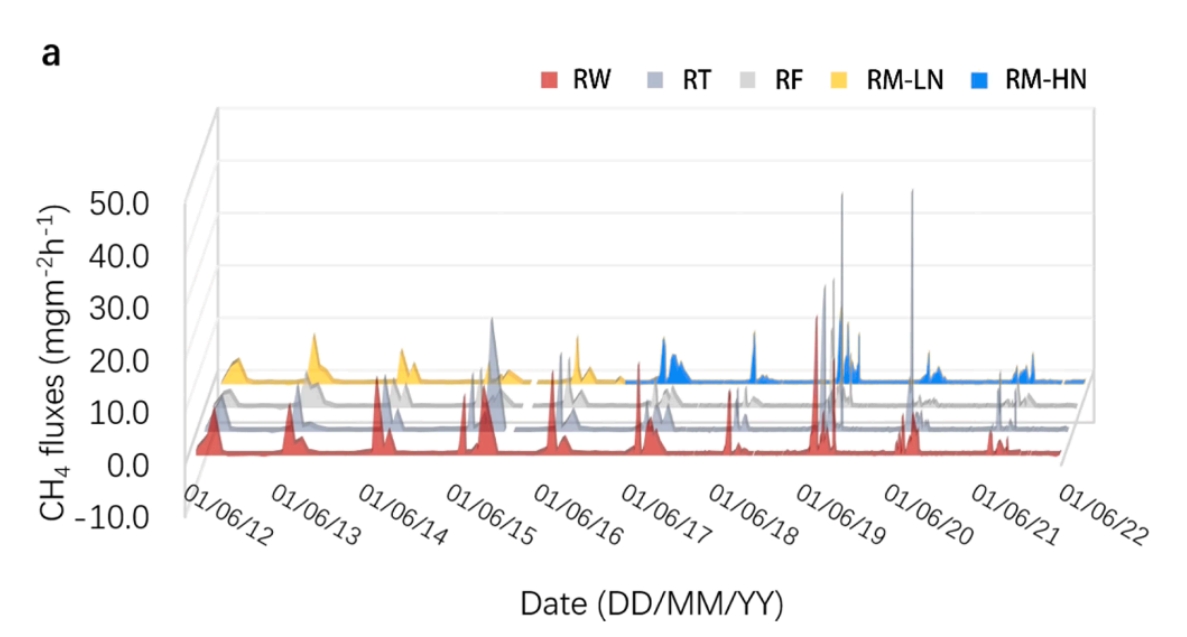

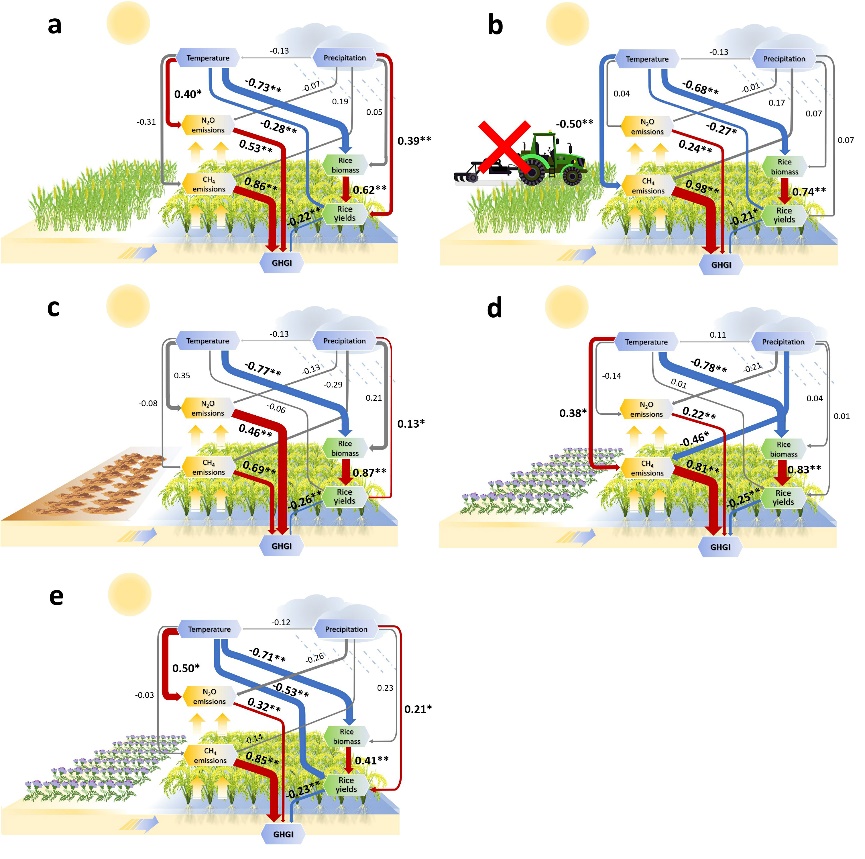

论文三:Effects of Conservation Tillage Practices on Rice Yields and Greenhouse Gas Emissions: Results from a 10-year In Situ Experiment,381,109474,2025

保护性耕作是指通过绿肥轮作、冬季休闲或免耕等技术实现可持续农业生产的现代耕作技术体系。基于十年研究结果表明,免耕技术在稻-麦系统虽然可降低11.5%的稻季碳排放,但有降低水稻产量的风险;相反,与稻-麦系统相比,稻-休闲系统和稻-绿肥系统均能稳定水稻产量且分别降低31.3%和34.0%的稻季碳排放。因此,在长三角地区,稻-休闲系统和稻-绿肥系统被认为是有利于稻田温室气体减排的保护性耕作技术。

上述研究主要依托上海低碳农业工程技术研究中心、国家农业科学农业环境奉贤观测站以及农业农村部东南沿海农业绿色低碳重点实验室等科研平台开展。研究成果为我国稻作系统在保证粮食安全的前提下制定绿色低碳转型路径提供了坚实的数据支撑。上海市农业科学院生态所张鲜鲜副研究员、孙会峰副研究员、王从副研究员分别为三篇论文的第一作者,周胜研究员为论文的通讯作者。上述研究工作获得国家重点研发计划项目、上海市农业科技创新“揭榜挂帅”项目、上海市科委“碳达峰碳中和专项”等科研项目资助。

用户登录