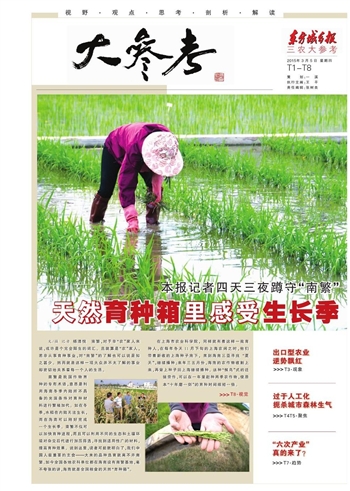

天然育种箱里感受生长季

南繁,对于非“农”家人来说,或许是个完全陌生的词汇。且就算是“农”家人,若非从事育种事业,对“南繁”的了解也可以说是知之甚少。然而就是这样一项大众并不太了解的事业却密切地关系着每一个人的生活。

南繁是我国作物育种的专有术语,意思是利用海南冬季内陆所不具备的光温条件对育种材料进行繁殖加代。如在冬季,水稻在内陆无法生长,而在海南可以刚好完成一个生长季。南繁不仅可以加快育种进程,而且可以利用不同的生态和土壤环境对杂交后代进行加压筛选,寻找到适用性广的材料,提高育种效果。说到这里,读者可能就明白了,我们中国人最重要的主食——大米的品种选育就离不开南繁。如今全国各地农科单位都在海南设有南繁基地,毫不夸张的讲,海南就是全国粮食的天然“育种箱”。

在上海市农业科学院,同样就有着这样一批育种人,在每年冬天11月下旬的上海农闲之时,他们带着新收的上海种子南下,来到海南三亚寻找“夏天”,继续播种;来年三五月份,海南的农作物收割上来,再背上种子回上海继续播种。这种“候鸟”式的迁徙劳作,可以在一年里赶种两季农作物,使原本“十年磨一剑”的育种时间缩短一倍。 育种姑娘

“爱美是姑娘的天性,顾家也是为**为人母的责任,不过为了工作我也只能有所妥协。”记者在海南陵水基地的一处稻田里遇见了眼前这位皮肤略黑的姑娘。她是市农业生物基因中心的副研究员刘国兰。当时她正与其团队的科辅人员潘忠权查看稻穗的生长情况,刘国兰手中的记载本记录着每个水稻试验材料的抗性、株型、生育期等。

由于育种工作的特性,刘国兰不可避免地面临着工作与家庭生活的难以两全。2011年3月初为人母的她,还未休完产假,就忙碌在田间地头。“记得2011年春季在海南南繁的两个多月,每夜对女儿的思念真是让我备受煎熬,那时女儿刚断奶,一岁不到……”刘国兰说道,为了在做好工作之时也能兼顾家庭,2012年春季,她让婆婆带着女儿攸攸一起和她度过了两个多月的南繁生活。婆婆和女儿都觉得海南很热,加上寝室里不能做饭,只能带着女儿在食堂吃饭,她自己工作忙,也顾不上给家人开小灶。心中虽有愧疚,可是每日能看到孩子,能尽到一些当母亲的责任,工作再辛苦,条件再艰难,她也愿意。

这个春节,仍然是为了工作,刘国兰不能回家过年,她的丈夫和女儿攸攸就来到海南陵水基地陪刘国兰在工作中度过了一个团圆的春节。

最爱大米

2月中旬的上海农科院海南陵水基地并不十分忙碌,此时试验田里的部分水稻秧苗正茁壮成长着,临近春节仍然有部分科研人员留守在海南,做着一些田间的日常管理工作。这里的试验田与普通的庄稼地不同,田里农作物并不整齐划一,有的刚刚出苗,有的结满稻穗。在一排排田埂上,还插着许多白色小牌子,上面标有一串串育种代码。“一个代码就代表一个品系,这片土地的农作物都是我们科研人员的心血,如在去年获得‘上海市民最喜爱大米奖’的‘花优14’就是从这成千上万的品系中脱颖而出的。”上海市农业生物基因中心主任、首席科学家、研究员罗利军告诉记者。每年到了水稻播种、抽穗等关键时刻,罗利军都会来到海南陵水呆上一段时间。“我2001年来到海南陵水开始自建这个基地,它是从一片荒山中慢慢建立起来的,不仅仅是农作物,这里的一草一木都倾注了我的心血。”对于罗利军来说,上海农科院海南陵水基地就像自己的孩子一样,即使身在上海也时刻惦记着它。

玉米科学家

“爸爸,你不是科学家吗,连椰子是怎么长出来的都不知道?”面对儿子的“质疑”,郑洪建哭笑不得。身为上海市农科院作物育种栽培研究所研究员的他,在2008年组建了玉米生物技术和分子育种研究团队,除了有一年在国外进修,其余的每年春节他都在上海农科院的海南南繁基地度过。有一年春节,儿子第一次来海南抛出了这个问题,虽然儿子的童言无忌令他颇为尴尬,但在儿子眼中自己的科学家身份,却让这位年轻的父亲倍感自豪。

说起育种工作,郑洪建谦虚地认为艰苦不能老挂在嘴边。“玉米育种是一项实践性很强的工作,从播种、出土、间苗、定苗、拔节、抽雄、吐丝、散粉、成熟到收获的每个环节都要认真对待,不管哪个环节出了差错,几年甚至十几年的心血都可能会付之东流。授粉又是玉米育种至关重要的环节,玉米杂交选育采用人工授粉技术,而且玉米开花散粉仅有关键的几天时间,如果错过了这一时间节点,不仅配不成组合,有的材料自交留种也难以保证,几年的辛苦也会前功尽弃。”每年在海南玉米授粉的关键时期,郑洪建和他的团队成员总是忍受着与家人分离的孤独,常常每天连续工作7~8个小时甚至10个多小时,但为了上海的育种事业,繁重而艰苦的劳动从来没有让他们厌烦和退缩过。

用户登录